Die LWL-Klimaschutzstrategie und das Klimaschutzmonitoring

21.000 Mitarbeitende in über 200 Einrichtungen in ganz Westfalen-Lippe sind für den LWL tätig. Das bedeutet auch Verantwortung für das Klima.

Klimaneutral bis 2030 – der LWL hat mit dem Integrierten Klimaschutzkonzept (IKSK) seine Strategie für mehr Klimaschutz entwickelt.

Mit der richtigen Strategie auf dem Weg zur Klimaneutralität

Klimaschutz geht uns alle an! Der LWL trägt als Verband eine große Verantwortung für die Region, die Mitarbeitenden und das Klima. Der Klimaschutz ist dabei ein Transformationsprozess für den ganzen Verband – von der Verwaltungsspitze bis zu den einzelnen Mitarbeitenden.

Das Integrierte Klimaschutzkonzept

Um das Ziel der Klimaneutralität bis 2030 zu erreichen, hat der LWL auf Basis der Daten aus dem Jahr 2019 erstmalig seine gesamten Treibhausgasemissionen bewertet und gemeinsam mit ausgewählten Piloteinrichtungen und Vertreterinnen bzw. Vertretern der Fachabteilungen einen Katalog von über 60 Maßnahmen zur Senkung der CO2-Emissionen entwickelt.

Die Ausrichtung der Maßnahmen ist vielfältig: Von der energetischen Sanierung des Gebäudebestandes und dem Ausbau von Erneuerbaren Energien bis hin zum Nachhaltigen Einkauf und der Sensibilisierung der eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Das Klima-Monitoring des LWL

Unser Weg zur Klimaneutralität – transparent gemacht mit Bilanz und Indikatoren

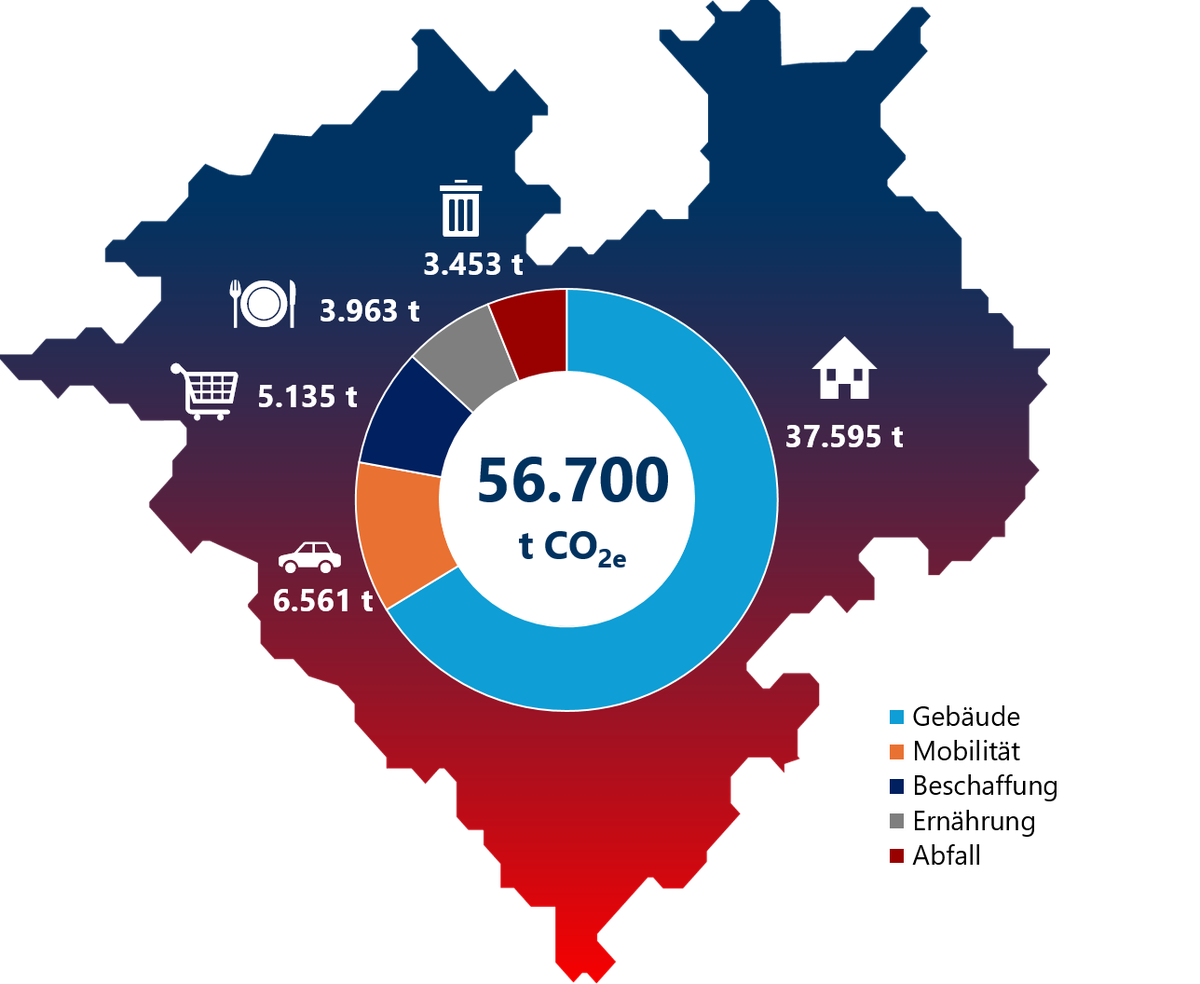

Während die aktuelle Treibhausgasbilanz die Entwicklung der Gesamtemissionen des LWL dargestellt, zeigen aussagekräftige Klima-Indikatoren die Umsetzung in einzelnen Bereichen und ermöglichen eine spezifischere Analyse. So lässt sich die Entwicklung der im IKSK definierten Emissionskategorien Gebäude, Mobilität, Beschaffung, Ernährung und Abfall nachvollziehen. Einige Indikatoren basieren auf jährlich ermittelten Daten, andere liefern sogar aktuelle Echtzeitdaten.

Die Treibhausgasbilanz des LWL

Mit der LWL-Treibhausgasbilanz bewertet der Landschaftsverband Westfalen-Lippe die Menge der jährlich ausgestoßenen Treibhausgasemissionen.

Zu den bewerteten Treibhausgasemissionen werden neben CO2 auch die Emissionen von Methan (CH4) und Lachgas (N2O) sowie die vorgelagerten Emissionen (Vorketten) berücksichtigt.

Die Treibhausgasbilanz des LWL wird in Anlehnung an das Greenhouse-Gas-Protokoll erstellt. Dabei werden die Emissionen des LWL nach festgelegten Kriterien bewertet.

Die LWL-Treibhausgasbilanz macht transparent, wie viele Emissionen durch den LWL und seine Einrichtungen entstehen. Die erste Bilanz erfolgte auf Basis des Jahres 2019. Die aktuelle Bilanz basiert auf den Daten von 2023, wird künftig alle zwei Jahre fortgeschrieben und macht so die Fortschritte auf dem Weg zur Klimaneutralität sichtbar.

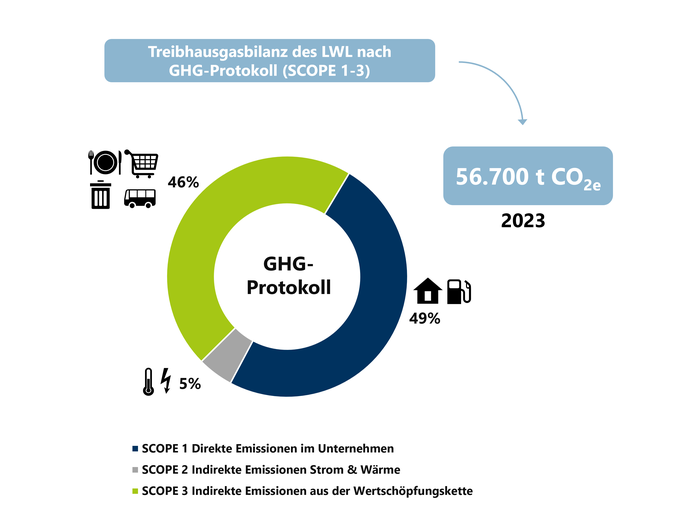

Die LWL-Emissionen nach dem Greenhouse-Gas-Protokoll

Das GHG-Protokoll ist ein international anerkannter Standard zur Erstellung von Treibhausgasbilanzen. Hierbei werden die Emissionen des LWL in drei unterschiedliche Scopes unterteilt.

Die Treibhausgasbilanz im Detail

Die Bewertung der Treibhausgasemissionen des LWL erfolgt nach dem Greenhouse-Gas-Protokoll (GHG).

Bei diesem internationalen Standard werden die Emissionen einer Organisation in drei Scopes eingeteilt:

Unter Scope 1 werden alle direkten Emissionen bewertet. Dazu zählen die Emissionen aus der Verbrennung von fossilen Rohstoffen (Erdgas, Erdöl, Kraftstoffe).

Bei Scope 2 werden die indirekten Emissionen aus dem Einkauf von Strom und Wärme bewertet. Hierbei ist es entscheidend, welche Energieträger beispielsweise für die Fernwärme eingesetzt werden und ob konventionelle Energie oder Ökostrom eingekauft wird.

Scope 3 enthält alle indirekten Emissionen aus der Wertschöpfungskette. Darunter werden beispielsweise die Emissionen aus Herstellung und Transport eingekaufter Produkte, für die Abfallentsorgung oder für Dienstreisen zusammengefasst.

Die Treibhausgasemissionen des LWL im Detail

Für ein besseres Verständnis werden die Ergebnisse der Treibhausgasbilanz in LWL-spezifischen Emissionskategorien zusammengefasst.

Der LWL verursacht jährlich ca 56.700 Tonnen CO2e. Das entspricht laut Umweltbundesamt in etwa den Pro-Kopf-Emissionen von ca. 5.500 Bürgerinnen und Bürgern.

Mit der Aufteilung der Emissionen in LWL-spezifische Kategorien können gezielt Maßnahmen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen entwickelt werden.

Ausführliche Ergebnisse der Treibhausgasbilanz und der Stand der Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzepts werden im ⇗ LWL-Klimabericht ausführlich dargestellt.

Die Abbildung ist interaktiv: Entdecken Sie, was sich hinter jeder Emissionskategorie verbirgt.

Die Klima-Indikatoren des LWL

Die wichtigsten Klima- und Umweltindikatoren auf einen Blick: Klicken Sie auf die interaktive Grafik und lernen Sie mehr über den ökologischen Fußabdruck des LWL.

Downloads

Hier können Sie die Klimaschutzstrategie des LWL und den ersten LWL-Klimabericht herunterladen.

Förderung durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz

Die Erstellung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes wurde im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.

Titel des Vorhabens: Integriertes Klimaschutzkonzept und Klimaschutzmanagement des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe - Anschlussvorhaben

Förderkennzeichnen: 67K13259-1

Laufzeit des Fördervorhabens: 01.11.2023 – 28.02.2027

Die Nationale Klimaschutzinitiative des Bundes

Mit der Nationalen Klimaschutzinitiative initiiert und fördert die Bundesregierung seit 2008 zahlreiche Projekte, die einen Beitrag zur Senkung der Treibhausemissionen leisten. Ihre Programme und Projekte decken ein breites Spektrum an Klimaschutzaktivitäten ab: Von der Entwicklung langfristiger Strategien bis hin zu konkreten Hilfestellungen und investiven Fördermaßnahmen. Diese Vielfalt ist Garant für gute Ideen. Die Nationale Klimaschutzinitiative trägt zu einer Verankerung des Klimaschutzes vor Ort bei. Von ihr profitieren Verbraucherinnen und Verbraucher ebenso wie Unternehmen, Kommunen oder Bildungseinrichtungen.

Weitere Informationen zur Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) und den Förderbedingungen erhalten Sie unter:

Das Förderprogramm wird von der Zukunft – Umwelt – Gesellschaft (ZUG) gGmbH betreut:

Ihre Ansprechpartnerin und Ihr Ansprechpartner