Das tut der LWL

Um Energie zu sparen, hat der LWL eine Reihe von entsprechenden Maßnahmen auf den Weg gebracht. Konzentriert wird sich vor allem auf solche, die schnell umgesetzt werden können und dabei – auch im Sommer - erkennbare Wirkung entfalten.

Maßnahmen zum Energiesparen

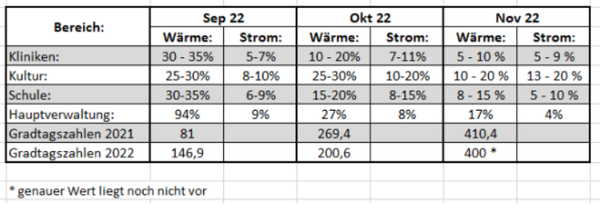

Mittels des LWL-Energiedatenmanagements (EDM) beim LWL-BLB wurden die

Energieverbräuche verschiedener Liegenschaften von September bis November 2022 mit den Verbrauchzahlen des Vorjahrs verglichen. Dabei zeigten sich bereits erste "witterungsbereinigte" Einsparerfolge:

In der - beim LWL auf Oktober verlegten - Heizperiode konnten in der Hauptverwaltung 27 % (Oktober) bzw. 17% (November) an Wärmeeinsparungen erzielt werden. Auch in den LWL-Kliniken, im Schul- und im Kulturbereich zeigten die Bemühungen der Mitarbeitenden, Gas und Strom zu sparen, Wirkung.

Jugend und Schule

Für den Aufgabenbereich LWL-Förderschulen hat ergänzend das Ministerium für Schule und Bildung NRW (MSB NRW) Fragen und Antworten rund um das Thema Energieversorgung der Schulen in im Internet dargestellt.

An den LWL-Förderschulen werden selbstverständlich die individuellen Beeinträchtigungen aller Schüler:innen beachtet, z.B. bei der Raumtemperatur in den medizinischen Untersuchungs- bzw. Pflegeräumen (24 Grad).

Organisatorisch versuchen die Schulverwaltungsleitungen mit Maßnahmen wie beispielsweise durch Bündelung von Elternpflegschaftsabenden an einem Abend in der Woche (statt an unterschiedlichen Tagen) den Wärmebedarf zu reduzieren.

Psychiatrie

Im LWL-PsychiatrieVerbund ist das Engagement der Beschäftigten auch zur Umsetzung „kleiner Maßnahmen“ sehr hoch.

Zudem werden zahlreiche Mitarbeitende aktuell zu Energiebeauftragten ausgebildet, allein in der LWL-Klinik Münster sind dies 35 Mitarbeitende aus allen Dienstbereichen. Die Klimateams der LWL-Kliniken Dortmund und Hemer versorgen Kolleg:innen regelmäßig mit Energiespartipps und verschicken Newsletter, beispielsweise zu den Themenrichtiges Lüften, Heizen und Stromsparen. Die Gärtnereien an beiden Standorten, in denen naturnahe Therapien stattfinden, arbeiten fortan in den Gewächshäusern mit lichtdurchlässiger Luftschutzfolie als zusätzlicher Dämmung, außerdem werden dort mehr Kaltluftpflanzen gezogen, die weniger Energie benötigen.

In Hemer ist die Wassertemperatur im Schwimmbad bereits abgesenkt worden. DieKüchenchefs nehmen ganze Kühlräume außer Betrieb.

Die neuen BHKW-Anlagen der LWL-Klinken Münster und Lengerich können ans Netz gehen. Sie werden zwar mit Gas betrieben, produzieren aber für die LWL-Kliniken den Strom wesentlich günstiger als dies bei einem Zukauf der Fall wäre.

Maßregelvollzug

Die Maßregelvollzugskliniken des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe haben entsprechend den rechtlichen Vorgaben und den innerhalb des LWL beschlossenen Maßnahmen u. a. die Raumtemperaturen in den Verwaltungsbereichen reduziert und sowohl die untergebrachten Personen als auch die Beschäftigten hinsichtlich der Energieeinsparmaßnahmen informiert. Im Zuge des Ausfallmanagements wird die Sicherstellung des Betriebes besonders ins Auge gefasst. Kapazitäten für Heizöl zum Betrieb der Notfallsysteme sind, wo möglich, aufgestockt worden, so dass die Energieversorgung bei einem Versorgungsausfall möglichst lange sichergestellt ist.

Soziales

Im LWL-Sozialbereich wurde in erster Linie in den Büros der Beschäftigten die Raumtemperatur herabgesetzt. Die Einrichtungen der Behindertenhilfe kümmern sich individuell um Energieeinsparungen.

Kultur

Das LWL-Kulturdezernat war federführend an der Erstellung der Empfehlung „Klimakorridor für Sammlungsgut“ des Deutschen Museumsbundes e. V. (DMB) beteiligt und hat diese in den LWL-Museen für verbindlich erklärt. Die Anforderungen im Bereich Temperatur und relativer Feuchte wurden daraufhin energetisch optimiert. Hinzu kommen zahlreiche Maßnahmen und Ideen aus dem laufenden Betrieb. Zum Beispiel konnte durch eine Umgruppierung von Ausstellungsgegenständen im LWL-Museum für Klosterkultur Stiftung Kloster Dalheim die Klimatisierung eines Ausstellungsraums abgeschaltet werden. Der LWL hat zudem intensiv bei der Erstellung der Informationsplattform zur Energiekrise "kultur-klima" mitgewirkt.

Notfallpläne für "Black- und Brownouts"

Der LWL bereitet sich in geeigneter Art und Weise auf einen Ernstfall vor. Bei einem flächendeckenden Stromausfall muss davon ausgegangen werden, dass eine Hilfe aus den Kommunen und kreisfreien Städte nur bedingt stattfinden kann, da alle verfügbaren Ressourcen im jeweiligen Bereich benötigt werden. Zu beachten ist allerdings, dass der LWL anders als die Kreise und kreisfreien Städte, Bezirksregierungen und das Landesinnenministerium keine Katastrophenschutzbehörde ist und im Zweifelsfall dahingehend Weisungen unterliegt.

Bei der Erstellung der Notfallpläne ist grundsätzlich zu entscheiden, welche Funktionen beim Stromausfall in welchem Umfang aufrechterhalten werden sollen. Dies bedeutet, dass der LWL mit den eigenen Mitteln zur Sicherung der kritischen Infrastruktur beitragen muss. Aus Sicht des LWL-BLB wird ein großer „Blackout“ – also ein kompletter Stromausfall über mehrere Tage auch in der aktuellen Situation für sehr unwahrscheinlich gehalten. Als möglich wird jedoch die Abschaltung des Stromnetzes in bestimmten Leitungsbereichen über mehrere Stunden („Brownout“) erachtet.

Die Vorkehrungen für den LWL beziehen sich auch auf die „Sicherheit“ der Liegenschaften und der planbaren Handhabung im Notfall. Neben der kontinuierlichen Information der Beschäftigten über die aktuelle Lage und ein Verhalten im Ernstfall ist für die LWL-Einrichtungen insbesondere die Sicherstellung der alternativen Energieversorgung z. B. durch Absprache mit Lieferanten insbesondere

hinsichtlich der Beschaffung von Öl für die Notstromaggregate sicherzustellen. Dies betrifft u.a. auch die eigenen Rechenzentren, da zwar der Zugriff auf Server nicht sichergestellt werden kann, zumindest aber im Notfall die Server durch die Notstromversorgung geregelt heruntergefahren werden können.

Die Notstromversorgung eines Gebäudes bedeutet nicht zwangsläufig, dass alle Bereiche des Gebäudes notstromversorgt sind. Je nach Planung der unterschiedlichen Notstromversorgung kann es vorkommen, dass nur Teile des Gebäudes, wie bei der Sicherheitsversorgung der Museen, notstromversorgt sind, was zur Folge haben kann, dass eventuell benötigte Funktionen (z. B. Kommunikation oder Heizung) des Gebäudes nicht zur Verfügung stehen.

Die Verwaltungsgebäude verfügen – außerhalb des IT-Bereichs – über keine Notstromversorgung. Ggf. ist Homeoffice möglich, sofern dafür nicht ein nicht stromversorgter „Basisrechner“ notwendig ist. Die Parkplatzschranken müssen ggf. von Hand geöffnet werden.

Hinsichtlich der Kliniken gibt es für die Notstromversorgung noch keine verbindlichen Vorschriften. In Nordrhein-Westfalen strebt das Innenministerium NRW eine verbindliche

Vorhaltezeit von 72 Stunden an und ist dahingehend in Abstimmungen mit dem Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit (MAGS) bzgl. der Ausführungsbestimmungen. Nach Einschätzung des LWL-PsychatrieVerbundes wird dies jedoch erst im Winter 2023/2024 relevant.

Bei den Schulen sind die Förderschulen für körperliche und motorische Entwicklung mit Notstromversorgung ausgestattet, damit im Brandfall die Aufzüge als Rettungsaufzüge eingesetzt werden können.

Bei den Museen verfügen das LWL-Museum für Kunst und Kultur, das Naturkundemuseum, das Archäologiemuseum Herne und das Preußenmuseum Minden über eine Notstromversorgung. Diese ist jedoch nicht so zu verstehen, dass hier über mehrere Tage der Museumsbetrieb aufrechterhalten werden kann. Vielmehr geht es darum, dass Entrauchungsventilatoren, Sicherheitsbeleuchtung, Aufzüge und elektronische Türen funktionieren, um z. B. Besucher:innen das sichere Verlassen des Museums zu ermöglichen und sonstige Notfunktionen bereitzuhalten. Die genaue Reichweite wird derzeit geprüft.